第11話

Tommorow Never Knows

自分の行く末を見出せないまま

東武日光駅で特急スペーシアに乗り込んだ幸子に、1通のメールが届いた。

送信者は、幸子の派遣元であるプロバンクの新橋くん。

そういえば、そろそろ契約更新の時期だったかと思いながらメールを開く。

―B&Sさんより、内さんを直接雇用したいとの意向があり・・・

直接雇用?

思いがけない字面が目に飛び込んできて、幸子はしばし固まった。

派遣じゃなくって、B&Sの社員になるってこと?

新橋くんからのメールに、それ以上の詳しい説明はない。

直接会って話したいので都合を教えてほしい、と結ばれていた。

幸子は、翌日の就業後に会いたい旨を返信し、その次にフミさんへLINEを送る。

―明日のランチ、三田さんも一緒に3人で行きませんか?

フミさんと三田さんは、どうして派遣というはたらき方を選択したんだろう。

幸子はそれを聞きたいと心から思った。

「私は派遣ではたらくのが合っているので」

幸子の問いかけに先に口を開いたのは、意外にも三田さんだった。

「学校出てすぐシステムエンジニアになって。夜中の呼び出しは当たり前、

終電で帰って家で眠れたらラッキーみたいな生活を10年ほどやっていたんです。」

今なら大問題になりそうなことを、三田さんはサラリと口にした。

「仕事は楽しくて好きだったのですが、あるとき限界がきてしまって」

ある日、電池が切れたように起き上がれなくなってしまったのだ、と

三田さんは呟くように言って、コップの水をひとくち飲んだ。

「半年ほど仕事から離れてリハビリ的に派遣ではたらくことにしたんです」

決められた時間で決められたとおりの仕事をすることは、

三田さんにとっては負荷が少なく、とても快適に働けたのだと言う。

「正社員だとどうしても、“仕事以外の仕事”を拒めませんから」

三田さんはそう言って少し笑った(ように幸子には見えた)。

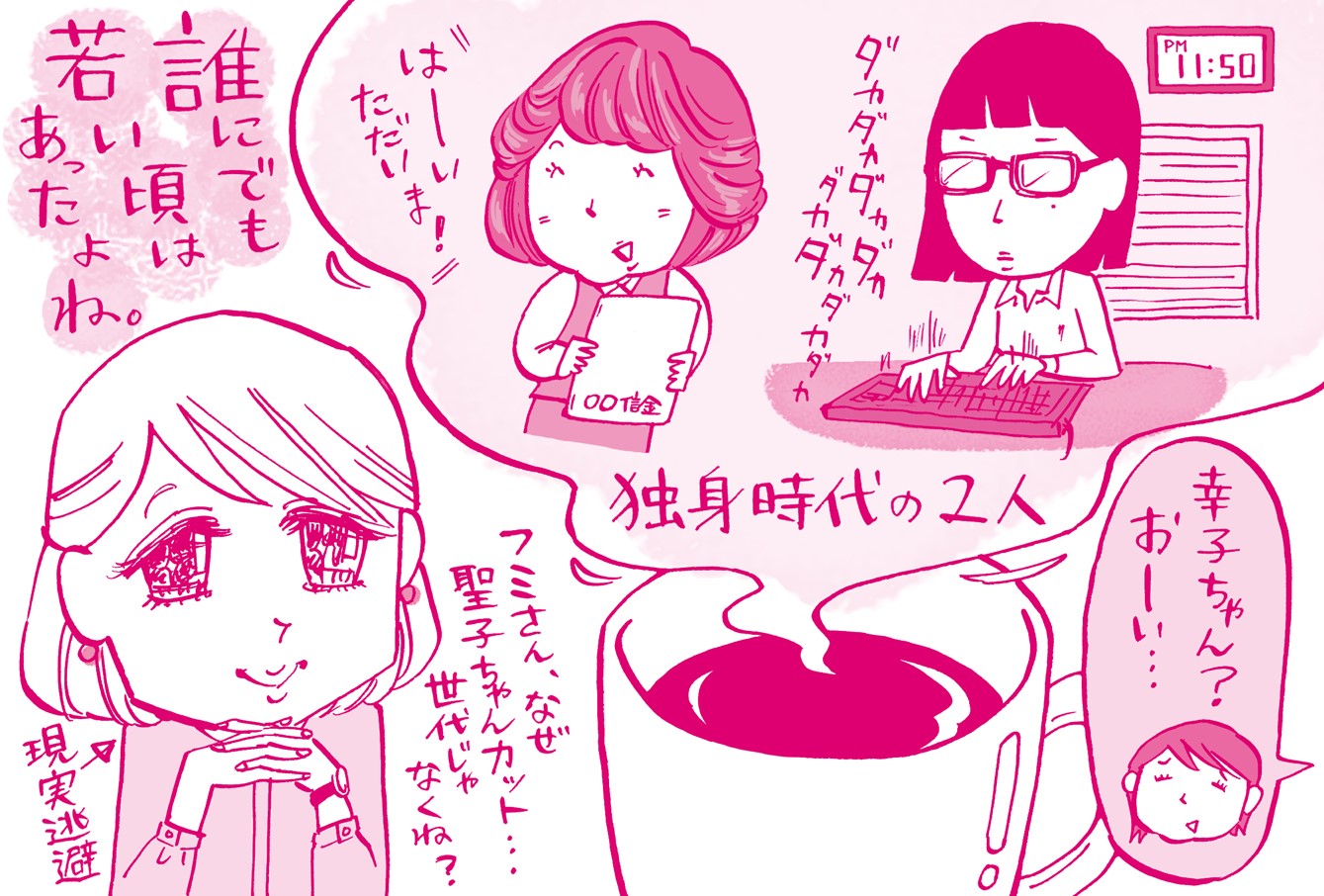

「うちはねー、ダンナが家のことはお前がやれってタイプでねー」

つとめて明るく話し始めるフミさんは、本当に場を和ませるのが上手い。

「だから、時短で自宅から近くてって条件で探したら派遣だったって感じかな」

以前に勤めた信金からパートで再雇用という話もあったが、それは断ってしまったという。

「だって、ダンナはまだそこで働いてるんだもん。やりにくいじゃない?」

いろいろと、と。含みをもたせてフミさんは言った。

夫婦には夫婦にしか分からない事情があるのだろう。

「幸子ちゃんは?」

不意に自分に矛先が向いて、幸子は戸惑う。

「私は・・・」

ランチのサービスで運ばれてきたコーヒーから立ち上る湯気に、答えを探してうつむいた。